Einleitung

Hintergrund & Ursache

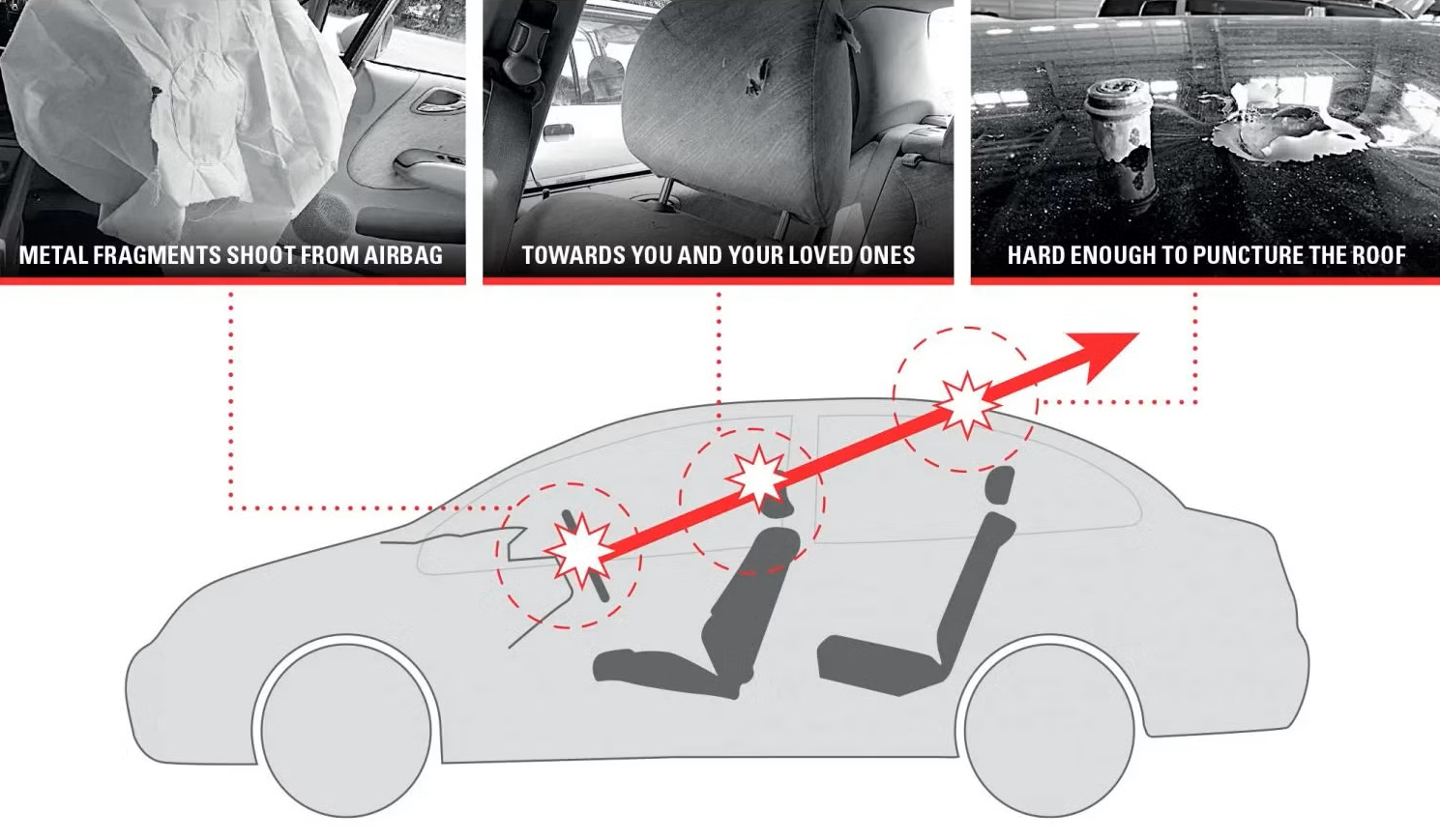

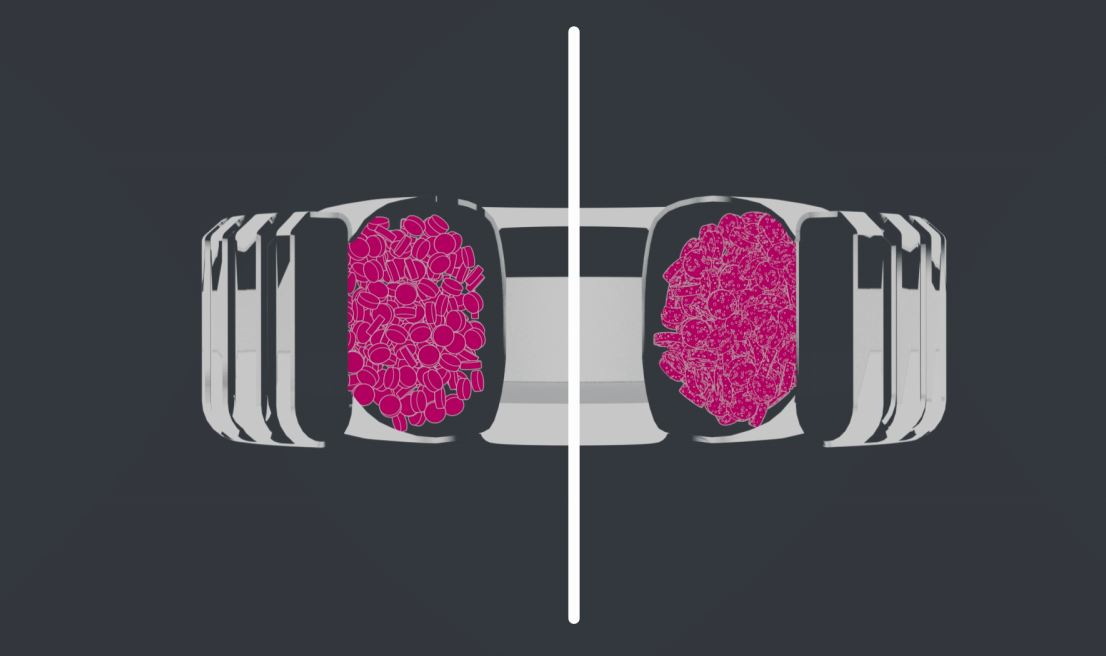

Takata Corporation, ein japanischer Zulieferer für Sicherheitssysteme, entwickelte ab den 2000er-Jahren Airbag-Inflatoren mit Ammoniumnitrat als Treibladung – eine Alternative zu Azid, die sich als nicht-langzeitstabild erwies. Bei Feuchtigkeit und Hitze degradiert dieses Material über Jahre – im Falle eines Aufpralls kann der Inflator überexplodieren, Metallteile durchbrechen das Airbag-Material und fliegen ins Fahrzeuginnere

Ablauf & Skalenordnung

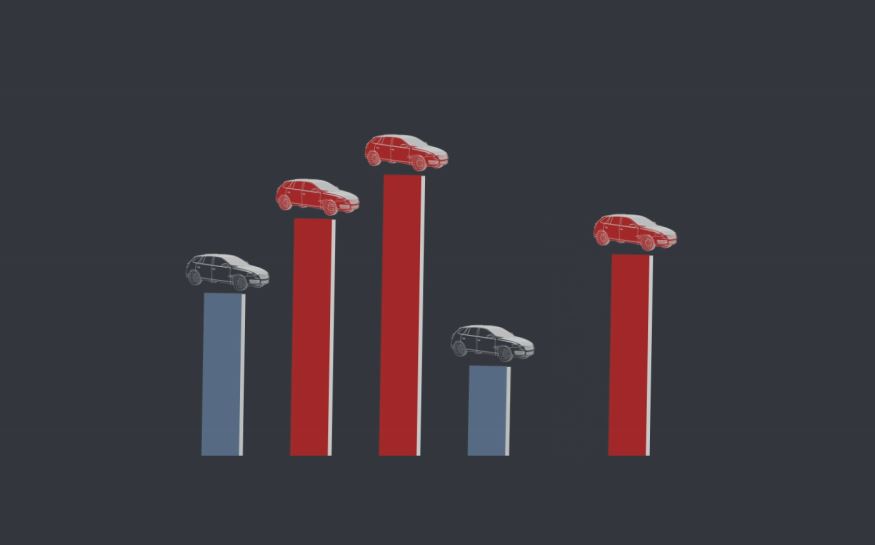

Erste Rückrufe gab es 2008, größere Aktionen starteten ab 2013, als mehrere Tote gemeldet wurden. Über 100 Millionen Fahrzeuge weltweit, allein in den USA rund 67 Mio. betroffen – größte Rückrufaktion der Automobilgeschichte.

Opfer & Schäden

Mindestens 28 Todesfälle in den USA seit 2009, weltweit 44. Zahlreiche Verletzungen – Stichwort: Scherdurchschüsse von Metalldurchschlag. Ein Trauma-Beispiel: in Florida wurde 2025 die Klage eines Geschädigten mit 3 Mio. $ entschädigt, nachdem ein Inflator Metallsplitter in seinen Arm geschleudert hatte.

Reaktion und Maßnahmen der Behörden

Koordination auf EU-Ebene

Die EU selbst hat kein eigenes Rückrufzentrum wie die US-NHTSA, sondern stützt sich auf nationale Typgenehmigungsbehörden und das europäische Schnellwarnsystem RAPEX. RAPEX wurde ab 2014 aktiv genutzt, um Mitgliedstaaten wöchentlich über den Stand der Takata-Rückrufe zu informieren und weitere Modelle zu identifizieren. Die EU-Kommission hat gleichzeitig Druck auf nationale Behörden ausgeübt, einheitliche Maßnahmen anzuwenden, um ein „Flickenteppich“-Rückrufsystem zu vermeiden. Problem: Die Zuständigkeit für tatsächliche Stilllegungen liegt in jedem Mitgliedsstaat – deshalb war die Reaktion europaweit recht uneinheitlich.

Deutschland (KBA)

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) koordinierte die Rückrufe in Zusammenarbeit mit Autoherstellern sehr eng. Betroffene Halter wurden schriftlich informiert. Das KBA drohte in Extremfällen mit Betriebsuntersagung, hat aber zunächst auf Reparatur gesetzt, nicht auf ein sofortiges Stilllegen.

Frankreich

Die französische Verkehrsaufsicht UTAC/OTC hat lange gezögert, bevor sie im Juni 2025 drastische Schritte setzte: 1,7 Mio. Fahrzeuge wurden per sofortiger Stilllegung („Stop-Drive“) aus dem Verkehr gezogen, zusätzliche 800.000 Fahrzeuge bekamen einen Austauschtermin mit Frist unter Androhung des Entzugs der Zulassung. Frankreich war damit das EU-Land mit der härtesten Maßnahme (ähnlich wie in den USA).

Italien

Das Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti startete Rückrufe, setzte aber stärker auf die Kooperation mit Herstellern, ohne Stop-Drive-Anordnungen. Fahrzeuge durften vorerst weiter genutzt werden, wenn die Halter einen Termin für den Austausch nachweisen konnten.

Spanien

In Spanien koordinierte die Dirección General de Tráfico (DGT) den Rückruf, jedoch mit großen Verzögerungen. Viele Halter erfuhren erst 2018–2019 vom Defekt, weshalb dort teils gefährliche Fahrzeuge jahrelang unbehelligt unterwegs waren.

Vereinigtes Königreich

Vor dem Brexit noch unter EU-Recht, danach unabhängig: Die Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA) setzte auf Information und massive Medienkampagnen. Aktuell sind in UK noch über 3 Mio. Fahrzeuge mit offenen Takata-Rückrufen registriert (Stand 2025).

Gemeinsame Probleme in Europa

In Europa zeigte sich im Umgang mit gefährlichen Fahrzeugen, insbesondere solchen mit defekten Airbags, ein grundsätzliches Problem: Es fehlte an einem klaren, koordinierten Vorgehen auf EU-Ebene. Anders als in den USA existierte in Europa keine zentrale Durchsetzungsstelle für Rückrufe, sodass Hersteller und nationale Behörden sehr unterschiedlich reagierten. Hinzu kam, dass eine europaweit einheitliche Datenbasis fehlte — es gab kein zentrales Register, in dem alle betroffenen Fahrzeuge erfasst wurden. Das führte dazu, dass die Behörden in den Mitgliedsstaaten ihre Fristen und Verfahren eigenständig festlegten, wodurch ein Flickenteppich an Regelungen entstand. Während in einem Land bestimmte Fahrzeuge bereits stillgelegt wurden, durften diese im Nachbarland weiterhin gefahren werden. Dies eröffnete Schlupflöcher für den grenzüberschreitenden Weiterverkauf solcher gefährlichen Fahrzeuge, was die Sicherheit der Verbraucher erheblich gefährdete und das Vertrauen in eine gemeinsame europäische Verkehrssicherheitsstrategie schwächte.

Technische Prüfung durch GWP Experten

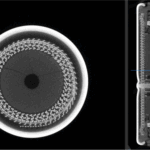

Identifikation der Bauteile

Zunächst gleicht VW anhand von Produktionsdaten ab, welche Fahrzeuge mit den betroffenen Takata-Airbagmodulen ausgeliefert wurden. Dazu werden Seriennummern der Airbags mit Takata-Lieferlisten abgeglichen, um festzustellen, welche Fahrzeuge ein potenziell fehlerhaftes Gasgenerator-Modul haben.

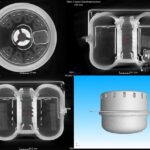

Bauteilanalysen im GWP Labor

VW hat anschließend Stichproben von Airbags aus dem Feld (also aus betroffenen Fahrzeugen) ausgebaut und bei der GWP im Labor untersuchen lassen. Dort werden bis heute die Gasgeneratoren unter kontrollierten Bedingungen gezündet, um zu prüfen, ob sie ordnungsgemäß funktionieren oder gefährlich bersten können. Außerdem analysieren GWP Chemiker, ob der verwendete Treibstoff (in Takata-Airbags oft Ammoniumnitrat) über die Jahre Feuchtigkeit gezogen hat und dadurch instabil wurde.

Risikobewertung

Auf Basis der GWP Laborergebnisse bewertet VW, wie hoch die tatsächliche Gefahr ist. Das fließt in die Priorisierung des Rückrufs ein — Fahrzeuge mit besonders kritischen Baujahren oder Klimabedingungen (z. B. hohe Luftfeuchtigkeit in Südeuropa) werden oft zuerst zurückgerufen.

Alterung des Treibstoffes

Ammonium-Nitrat als Hauptkomponente nicht langzeitstabil

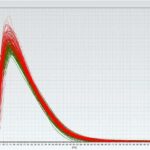

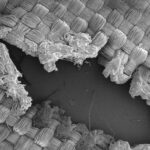

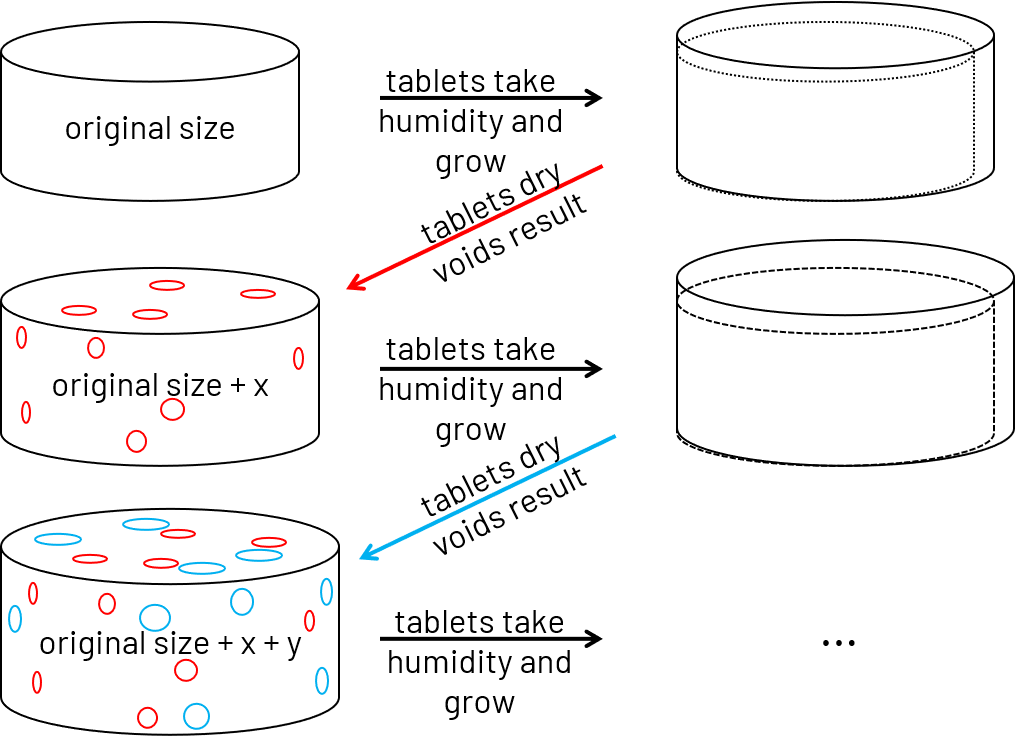

Ammoniumnitrat wurde in Airbag-Gasgeneratoren als Oxidator in der Treibladung eingesetzt. Dieser Stoff weist jedoch erhebliche Risiken auf. Zum einen ist Ammoniumnitrat stark hygroskopisch, nimmt also leicht Feuchtigkeit aus der Umgebung auf. Anerkannte Experten bestätigen, dass ammoniumnitratbasierte Treibladungen unter dem Einfluss von Temperatur und Feuchtigkeit altern. Diese Alterung führt zu einer Porenbildung im Material. Die chemisch-physikalische Ursache für die dabei beobachtete homogene Dichteverringerung ist bis heute wissenschaftlich nicht vollständig geklärt. Das Risiko folgt dabei einer klaren Kausalkette („fail worse“): Die Porenbildung begünstigt einen erhöhten Abbrand der Treibladung, was wiederum zu einem unkontrollierten Druckanstieg im Gasgenerator führt. In vielen Fällen hält das Generatorgehäuse diesem Druck nicht stand, sodass es bersten kann — mit potenziell lebensgefährlichen Folgen für die Insassen.

Hypothese der Porenbildung

Auswirkung der Alterung auf Poren, Volumen und Dichte

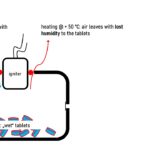

Temperaturen

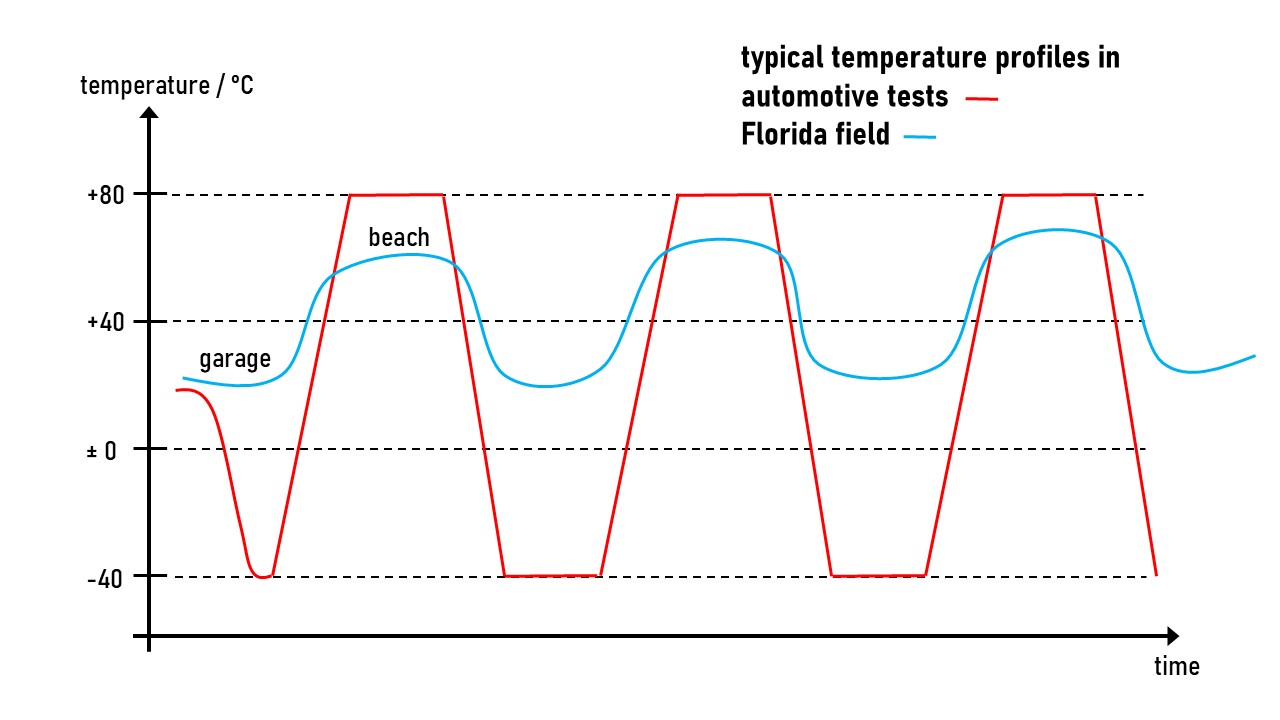

bei Prüfung und im Feld

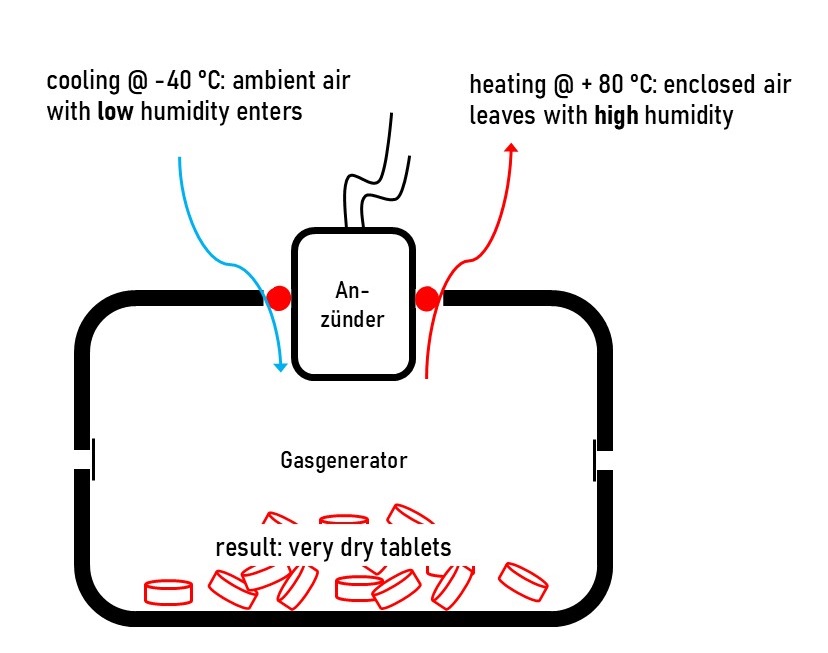

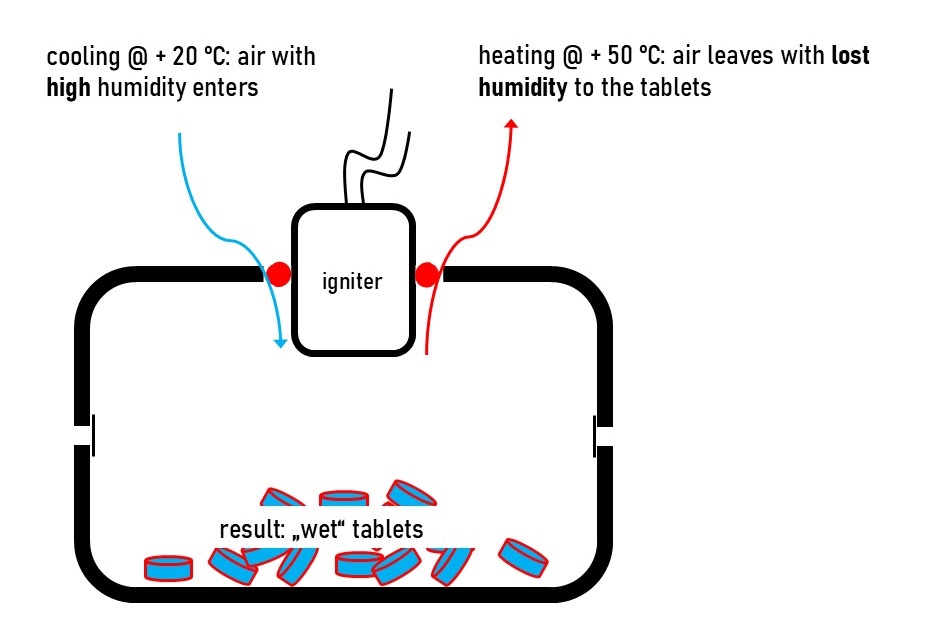

“Atmen” des Gasgenerators

Automotive-Standard -40 / + 80 °C

“Atmen” des Gasgenerators

In den Tropen. Anerkannte Expertenmeinung: Ammoniumnitrat-basierte Treibladungen zeigen Alterung unter - Temperatur- und - Feuchteeinfluss

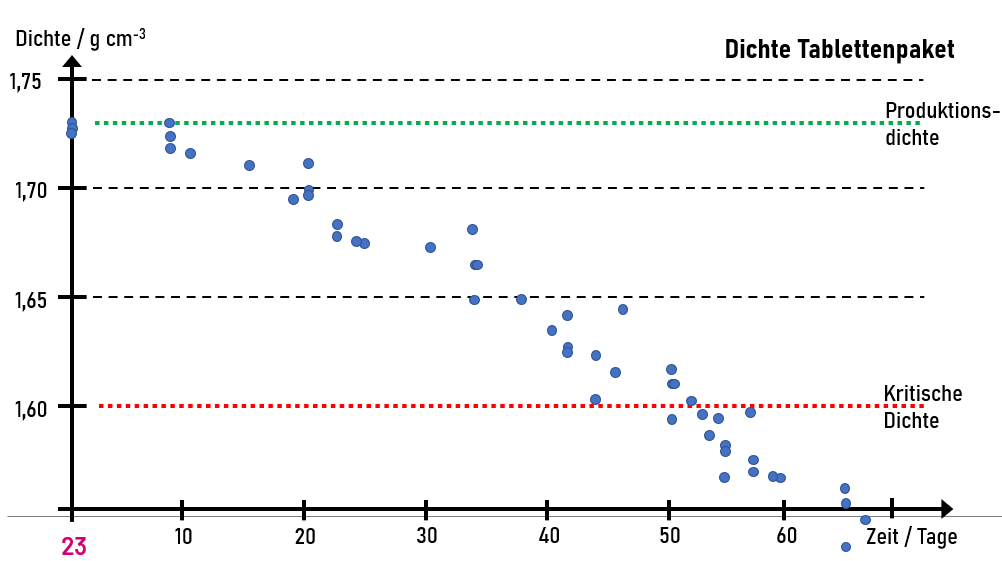

Wie erkennt man “böse” Tabletten?

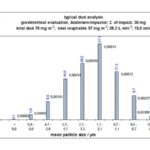

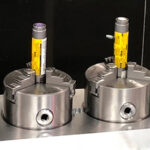

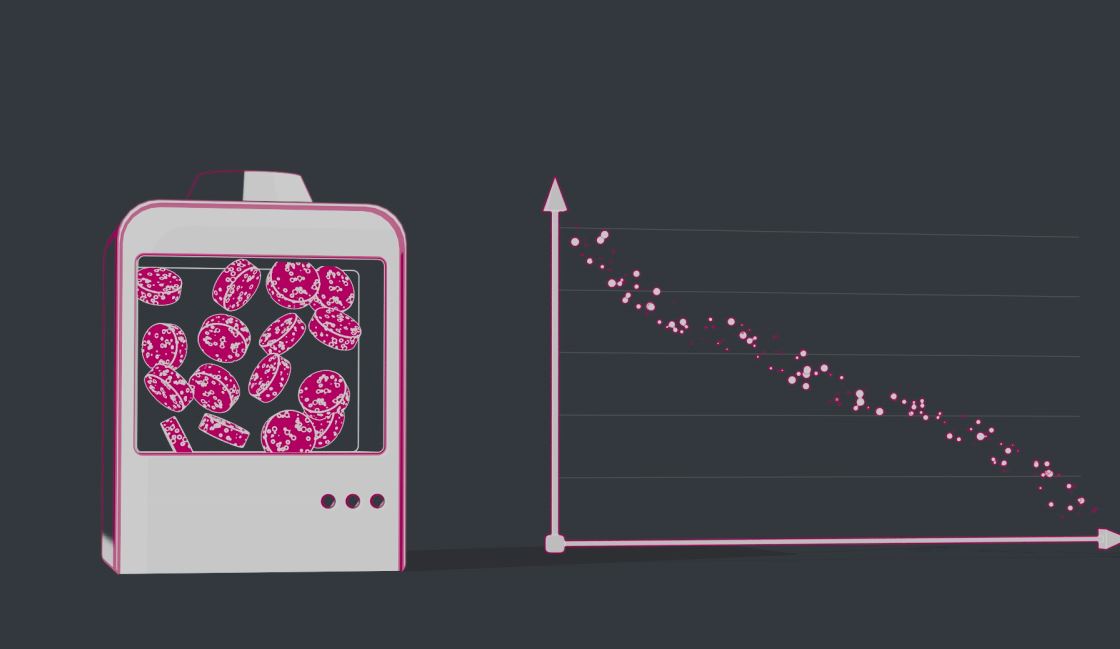

Identifizierung gefährlicher Airbags durch Dichtemessung der Treibladungstabletten

Die Dichte von Airbag-Treibladungstabletten ist ein zentraler Qualitäts- und Sicherheitsindikator. Bei ammoniumnitratbasierten Gasgeneratoren kann Alterung — insbesondere durch Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen — dazu führen, dass sich innerhalb der Tabletten Poren bilden und somit die Dichte verringert. Eine systematische Dichtemessung dieser Treibladungen ermöglicht es, kritische Alterungsprozesse frühzeitig zu erkennen. Weichen die Dichtewerte signifikant von den Sollwerten des Neuzustands ab, ist dies ein klares Indiz für eine homogene Strukturveränderung, die zu unkontrolliertem Abbrand und gefährlichem Druckanstieg im Generator führen kann. Der Vorteil der Dichtemessung liegt dabei in ihrer Effizienz: Sie lässt sich relativ einfach, schnell und zerstörungsarm an Stichproben durchführen und liefert gleichzeitig eine hohe Aussagekraft. Auf Basis solcher Messungen können Chargen mit erkennbaren Dichteverlusten gezielt priorisiert und bei Bedarf sofort ausgetauscht werden, bevor es zu einem Versagen im Fahrzeug kommt. GWP verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Dichteprüfung von Airbag-Treibladungen und kann damit einen wesentlichen Beitrag leisten, um Rückrufe risikoorientiert, nachvollziehbar und wissenschaftlich fundiert zu gestalten

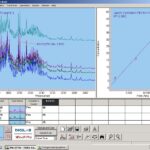

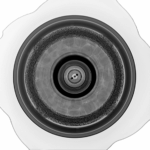

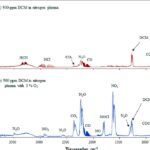

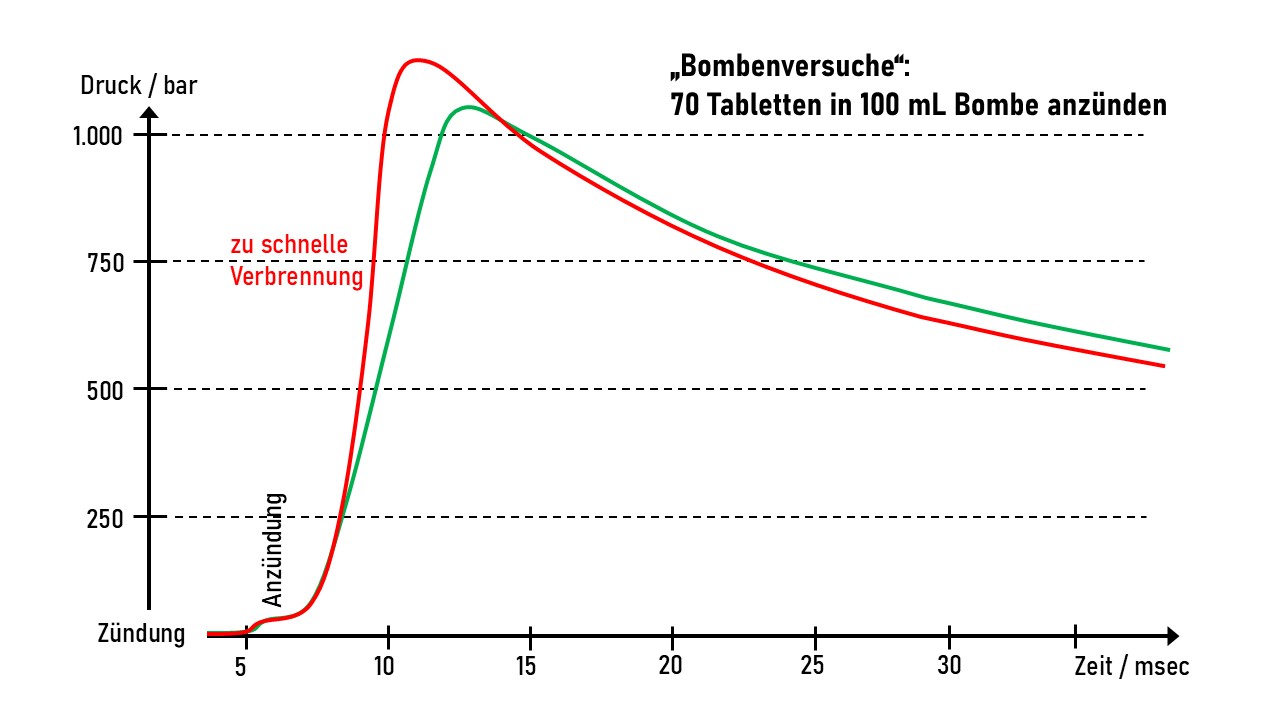

Closed-Vessel-Experimente zur Identifizierung gefährlicher Airbags

Closed-Vessel-Versuche sind ein anerkanntes Verfahren, um die Leistungsfähigkeit und das Alterungsverhalten von Airbag-Treibladungen unter definierten Bedingungen zu untersuchen. Dabei wird die Treibladung gezündet und der entstehende Druckverlauf in einem exakt kalibrierten Prüfdruckbehälter gemessen. Diese Methode erlaubt es, verschiedene Parameter wie Verbrennungsrate, Druckanstieg, maximale Druckspitze und zeitliche Druckentwicklung präzise zu erfassen. Vor allem bei ammoniumnitratbasierten Treibladungen, die durch Alterung (z.B. Feuchtigkeitseintrag oder thermische Belastung) ihre Eigenschaften verändern können, liefert der Closed-Vessel-Test wichtige Anhaltspunkte: Gibt es eine signifikant beschleunigte Abbrandrate? Entsteht ein unkontrollierter, stark erhöhter Druck? Zeigen sich Abweichungen von den Sollkennwerten des Neuzustands?

Fazit

Der Skandal ist dabei längst nicht abgeschlossen

Die einzige praktikable Lösung besteht im Austausch aller betroffenen Airbags. Da jedoch nicht ausreichend Ersatzteile zur Verfügung stehen und eine sofortige Stilllegung sämtlicher weltweit betroffenen Fahrzeuge nicht umsetzbar war, bedarf es eines schnellen aber koordinierten Rückrufs, der auf einer fundierten Risikoabschätzung basiert. So kann gewährleistet werden, dass zunächst die gefährlichsten Airbags umgehend ersetzt werden. Der Skandal um die fehlerhaften Takata-Airbags zeigt eindrücklich, wie chaotisch und riskant Fehleinschätzungen bei sicherheitsrelevanten Fahrzeugkomponenten sein können — insbesondere dann, wenn ein abgestimmtes Vorgehen auf europäischer Ebene fehlt. Der Skandal ist dabei keineswegs abgeschlossen: Weltweit sind weiterhin Millionen betroffener Fahrzeuge unterwegs, deren Airbags im Ernstfall lebensgefährlich versagen könnten. Wer nicht rechtzeitig handelt und eine durchdachte Rückrufstrategie entwickelt, wird im Zweifel von behördlicher Seite dazu gezwungen — wie die aktuellen Fälle in Frankreich zeigen. Dort wurde quasi über Nacht die Nutzung hunderttausender Fahrzeuge untersagt. Am 25. Juni 2025 ordnete das französische Verkehrsministerium nach dem tödlichen Unfall einer 37‑jährigen Fahrerin in Reims die Stilllegung weiterer 800.000 Fahrzeuge mit Takata-Airbags an — insgesamt betrifft dies nun etwa 2,5 Millionen Autos, von denen rund 1,7 Millionen aktuell nicht gefahren werden dürfen.

Rückruf statt sofortiger Stilllegung

Ein systematischer Rückruf bietet gegenüber einer sofortigen Stilllegung erhebliche Vorteile – sowohl für die Sicherheit als auch für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Verträglichkeit. Bei einem koordinierten Rückruf werden zunächst die gefährlichsten Fahrzeuge identifiziert und priorisiert, sodass gezielt jene Airbags ersetzt werden können, die ein akutes Risiko darstellen. Auf diese Weise lässt sich die Gefährdung wirksam reduzieren, ohne dass Millionen Menschen über Nacht ihr Fahrzeug verlieren und damit auch ihre Mobilität. Im Gegensatz dazu führt eine sofortige Stilllegung aller betroffenen Fahrzeuge häufig zu massiven Einschränkungen im Alltag der Fahrzeughalter, insbesondere wenn nicht genügend Ersatzteile zur Verfügung stehen. Werkstätten und Hersteller könnten mit der schieren Anzahl an Fahrzeugen überfordert sein, wodurch der Austausch der gefährlichen Komponenten sogar verzögert würde. Ein geplanter, risikoorientierter Rückruf dagegen stellt sicher, dass Ressourcen wie Ersatzteile, Werkstattkapazitäten und Transportmöglichkeiten effizient eingesetzt werden. Das reduziert nicht nur die Belastung für Kunden und Unternehmen, sondern gewährleistet zugleich ein hohes Sicherheitsniveau. Am Beispiel des Takata-Airbag-Skandals wird deutlich, dass ein fundiert gesteuerter Rückruf weit sinnvoller ist als ein unkontrollierter, flächendeckender Stillstand. So bleiben Fahrzeuge, die kein unmittelbares Risiko darstellen, weiter nutzbar, während hochgefährliche Fälle priorisiert behoben werden — eine ausgewogene Lösung zwischen Sicherheit, Verhältnismäßigkeit und Praxistauglichkeit.

GWP – Branchenlösung Automotive / Airbag

GWP bietet verlässliche Unterstützung für Automobilhersteller und Zulieferer – insbesondere im Bereich der Airbag-Sicherheit. Im hochkomplexen Umfeld moderner Fahrzeuginterieurs testen wir sämtliche relevanten Bauteile und Materialien unter realitätsnahen Bedingungen.

Weitere Infos

Jetzt Kanal Abonnieren

Unser Kanal zeigt spannende Videobeiträge aus der Werkstoffwelt. Videos von Werkstoffprüfung und Materialanalyse aus unserem Werkstofflabor erklären die Methoden. Videos von Materialprüfung geben Einblicke in das Werkstoffverhalten unterschiedlicher Materialien.

Ihre Ansprechpartner bei der GWP

Sie sind Regulierungsbehörde, Fahrzeughersteller oder Medienvertreter? Kontaktieren Sie uns gerne — wir beraten Sie kompetent und unterstützen Sie mit fundierten Analysen sowie umfassenden Hintergrundinformationen. vertrieb[at]gwp[dot]eu

Dipl.-Chemiker

Experte für Analytik & energetische Materialien

Dipl.-Chemiker, Labor- & Experten-Services München

Experte für Analytik und Composites

Möchten Sie mehr erfahren und unser vollständiges White Paper erhalten? Kontaktieren Sie uns gerne — wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung.

© 2025 GWP All Rights Reserved.